室内のアリ対策に効果的な方法とは?予防策などを詳しく解説|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

室内のアリ対策に効果的な方法とは?予防策などを詳しく解説

「室内でアリが大量発生したらどうすればいいの?」「アリが室内に入らないための予防策が知りたい」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、室内のアリ対策についてご紹介します。

室内でアリを発見したらするべきことや予防対策などを知りたい方は、本記事を参考にしてください。

目次

室内でアリを発見したらやるべきこと

室内でアリを発見した場合は、以下の方法を取り入れましょう。

1.目で確認できたアリを退治する

2.アリの侵入口や侵入経路を探る

3.アリが侵入する理由をつきとめる

4.アリの巣を駆除する

アリ対策は、早めの取り組みがポイントです。

それぞれについて、詳しく説明します。

1.目で確認できたアリを退治する

はじめに、目で確認できる範囲のアリを退治しましょう。

アリは仲間の死骸を食べることがあるため、退治したアリはすぐにゴミ箱に捨てるのがおすすめです。

アリを掃除機で吸い取る方法は、生きたアリが掃除機から出てきてしまうケースも考えられるためあまりおすすめはできません。

どうしても掃除機を使って退治したい場合は、すぐにゴミ箱に捨てるのを意識しましょう。

2.アリの侵入口や侵入経路を探る

アリを退治する際は、アリの侵入口や経路を探しながら行うのもポイントです。

決まった場所から出てきたり、アリが集まっている場所があったりなど気づきがあるでしょう。

壁のすき間や小さな穴から侵入する場合が多いです。

室内に植木鉢がある場合は、土の中なかからアリが出てくるケースも考えられます。

3.アリが侵入する理由をつきとめる

アリは甘い香りにつられて侵入することも。

たとえば、テーブルの上に砂糖をばら撒いたまま放置していたり床にお菓子の食べかすが落ちていたりしていませんか?

アリの退治を頑張っても、アリが集まる原因を無くさなければ、再度侵入されるケースも考えられるでしょう。

アリが室内に侵入する「原因」はなにか探ってみるのも重要です。

4.アリの巣を駆除する

目に見えるアリや侵入経路、アリが集まる原因などを追求したらアリの巣を駆除し、これ以上被害が広がらないように対策をしましょう。

アリの巣を放置すると、家中にアリが散乱してしまいます。

早めの対策を心がけると良いです。

室内のアリ対策に効果的な方法

室内のアリを退治する際の方法は、主に以下のとおりです。

➀食品の力を利用する

➁家庭用品を利用する

➂退治用品を利用する

重曹やお酢などを薄めた液体をまいてアリを退治する方法があります。

また、食器用洗剤やアルコールスプレーでも駆除が可能です。室内の床に液体を撒くのが厳しい場合は、ガムテープなどでアリを張り付けて駆除する方法も。

より強力なアリ退治をする場合は、アリ退治用のスプレーを活用するのも一つの手です。

アリの侵入を予防する方法

アリの退治をして終わるのではなく、今後アリの被害に合わないためにも、アリの侵入を防ぐ方法を知っておきましょう。

アリの侵入を予防する対策として大切なポイントは、以下の3つです。

1.アリの侵入経路をつくらない

2.アリの嫌いなニオイを利用する

3.部屋を定期的に掃除する

それぞれについて詳しく解説します。

1.アリの侵入経路をつくらない

アリの侵入経路が特定できた場合は、すき間を市販のシーリング材などで埋めましょう。

侵入経路を遮断するメリットは、以下のとおりです。

・室内に侵入するアリを減らせる

・他の虫の侵入も防げる

侵入経路をなくせば、駆除後のアリの予防対策にもなります。

穴を埋める作業は簡単にできるため、アリの侵入経路が特定できたらすぐに作業を始めましょう。

2.アリの嫌いなニオイを利用する

アリはニオイに敏感な生き物ですが、苦手な香りもあります。

アリが苦手な香りは、以下のとおりです。

・レモンの香り

・ミントの香り

・ハッカ油

レモンと水を混ぜた「レモン水」やミントと水を混ぜた「ミント水」などをつくり、アリのとおり道に噴射し、香りで侵入を防ぎましょう。

ハッカ油を含ませた布やペーパーを置いておくのもおすすめです。

ただし、持続的な効果は無いため、スプレーを定期的に噴射したり、布にしみ込ませるなどが必要となります。

よりアリ対策を強化する場合は、市販のアリよけを使用するのもおすすめです。

スプレータイプだけでなく、置いて香りを出すタイプなどもあり、好みで使い分けができます。

3.部屋を定期的に掃除する

アリが室内に侵入するのを防ぐには、部屋掃除は欠かせません。

アリ対策に適した掃除のポイントは、以下のとおりです。

・調味料などニオイのするものは密閉容器に入れる

・食べかすを床に放置しない

・生ゴミは袋を縛り早めに処分する

アリはニオイに敏感です。

食べ物は冷蔵庫で保管を心がける、密閉容器を利用するなどし、アリが寄って来る原因をなるべく減らしましょう。

また、室内に食べかすが散乱していたり、こぼした砂糖をそのまま放置したりするのもアリが集まる原因となります。他の部屋に食べかすが移動し被害が広がるのを防ぐためにも、定期的に室内を掃除し、清潔な環境を維持しましょう。

生ゴミなどニオイが強いものは、袋をしっかりと縛り密閉して処分するのがおすすめです。

まとめ

室内でのアリ対策をする際は、アリの侵入経路を確認し、アリが集まる原因を探りましょう。

早めの駆除を心掛ければ、室内でのアリの発生を最小限に抑えられます。

また、駆除だけでなくアリが室内に侵入するのを防ぐための予防対策も大切です。

部屋の床に食べかすを残したままにしないなどポイントを抑え、定期的に掃除をし清潔な空間を保ちましょう。

室内のアリ対策について知りたい方は、本記事を参考にしてください。

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

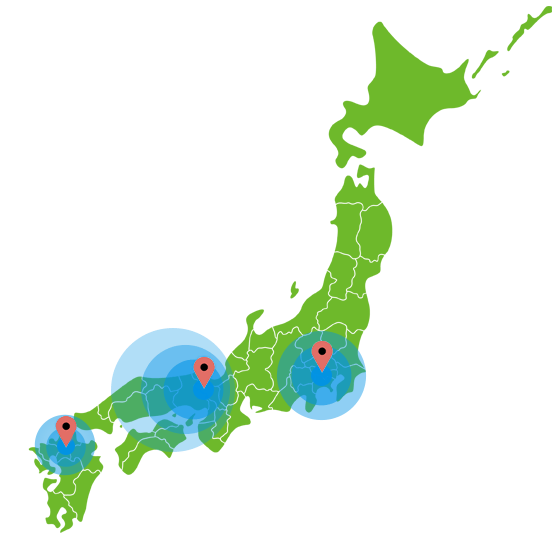

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00