カベアナタカラダニとは何か?その特徴と害虫駆除の方法|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

カベアナタカラダニとは何か?その特徴と害虫駆除の方法

カベアナタカラダニは、その名前の通り、主に壁の隙間や穴で見つかる小型のダニです。

この小さな存在が、住宅や農作物、さらには健康にまでさまざまな影響を及ぼすことがあります。

本コラムでは、カベアナタカラダニの生態や生活環、発生原因、日本における分布などの基本知識から具体的な駆除方法、再発防止策まで詳しく解説します。

目次

カベアナタカラダニの基本知識

カベアナタカラダニ(Steatoda grossa)は、タカラダニ科に属する小型のダニで、特に家屋内で発見されることが多いです。

日本国内では住宅内外でみられることが多く、生活環境や気候条件によってその存在が異なることがあります。

この害虫の存在は、家屋の美観を損ねたり、健康リスクを引き起こしたりすることがあるため、その生態や防除方法についての知識が重要です。

カベアナタカラダニの生態と生活環

カベアナタカラダニは1年を通じて温暖な環境で発育することができ、湿度が高く、温かい場所を好みます。

特に春から秋にかけて活動が活発化し、繁殖も盛んになります。

このダニは卵から幼虫、若虫、成虫の4段階で発育し、特に幼虫と若虫の時期に高湿度を必要とします。

おおよそ2週間から1ヶ月で成虫に成長し、成虫は約2〜3ヶ月生きることができます。

カベアナタカラダニの生息場所としては、壁の隙間や家具の裏、カーペットの下などが典型的です。

これらの場所は暗く、湿度が高いため、彼らにとって理想的な環境です。

また、食物源としては主に他の昆虫の死骸や植物の有機物を摂取します。

これにより、一般的なクモや昆虫の発生と密接な関係があります。

カベアナタカラダニの発生原因

カベアナタカラダニの発生原因は多岐にわたりますが、主に環境条件と食物源が影響していると考えられます。

まず、温度と湿度は大きな要因です。

高温多湿な環境はカベアナタカラダニにとって最適な生息環境を提供します。

特に梅雨時や夏場に発生が増加しやすくなります。

また、屋内の適切な換気がされていない場合や、湿気がこもりやすい場所はダニの繁殖を助長します。

さらに、食物源としての有機物も重要な要因です。

カベアナタカラダニは植物の有機物や他の昆虫の死骸を餌とします。

そのため、家屋内に食べ物のくずや昆虫の死骸が放置されている場合、発生リスクが高まります。

特にキッチンやダイニング、食品庫といった場所は注意が必要です。

建物の構造や隙間も発生原因に関連しています。

壁のひび割れや窓枠の隙間、床板の隙間などはダニの隠れ場所として理想的です。

これらの隙間は定期的に点検し、必要に応じて修繕することでダニの侵入を防ぐことができます。

家具やカーペット、布製品も発生源となることがあります。

これらのアイテムはダニにとって隠れやすい場所であり、定期的な掃除と除湿が必要です。

特にカーペットや布団は頻繁に掃除機をかけるか、洗濯をすることでダニの発生を防ぐことができます。

日本におけるカベアナタカラダニの分布

日本国内におけるカベアナタカラダニの分布は、地域や季節によって異なります。

一般的に、温暖で湿度が高い地域では発生が多く見られます。

特に関東地方や九州地方など、年間を通じて湿度が高めの地域では、その活動が活発です。

また、都市部や住宅密集地など人間の活動が活発な地域では、より頻繁に目撃されることがあります。

季節的には、梅雨時や夏季に発生がピークを迎える傾向があります。

湿度が高まり、温度が上昇することで、カベアナタカラダニの成長と繁殖が促進されます。

このため、特に梅雨明けから夏にかけて家屋内での発生が増加します。

カベアナタカラダニによる被害

カベアナタカラダニの被害は非常に広範で、多岐にわたります。

この小さな害虫は住宅や農作物、観賞植物、ペット、人間の健康にまで悪影響を与えます。

本章では、カベアナタカラダニによる具体的な被害について解説し、リスクの軽減策や予防方法についても触れていきます。

家屋への被害

カベアナタカラダニは家屋内で大きな被害をもたらします。

まず、その繁殖力の強さが問題となります。

これらのダニは湿気が多い場所を好み、一度家屋内に侵入すると急速に繁殖します。

特に壁の隙間や天井裏、床下などに棲みつきやすく、住環境を悪化させます。

カベアナタカラダニの排泄物や死骸が溜まると、それがアレルゲンとなって室内空気の質を大きく低下させ、健康リスクをもたらします。

多くの人がこれに気付くころには、すでに被害が深刻化していることも少なくありません。

健康への影響

カベアナタカラダニの存在は、住人の健康にも深刻な影響をもたらします。

まず最も顕著な症状はアレルギー反応です。

ダニの排泄物や死骸が空気中に浮遊することで、これらを吸い込むことによって喘息やアレルギー性鼻炎、皮膚炎などの症状が引き起こされます。

特に子供や高齢者、免疫力が低下している人にとっては大変危険です。

さらに、これらのダ二に刺された場合、かゆみや炎症が生じることがあり、精神的なストレスが増える原因にもなります。

これらの健康リスクは、適切な駆除と予防策を講じることで大幅に軽減することが可能です。

農作物への影響

カベアナタカラダニは農作物への被害も無視できません。

これらの害虫は植物の葉や茎に取り付き、その栄養を吸い取ります。

結果として、農作物の健全な成長が妨げられ、収穫量が減少する恐れがあります。

特に作物の初期段階で発生すると、植物が十分に成長しないまま枯れてしまうこともあります。

さらに、カベアナタカラダニは一度大量に繁殖すると駆除が難しく、農薬の使用頻度が増えることでコストも増加します。

農家にとっては大変な経済的損失となり、地域の農業全体にも影響を及ぼすことが考えられます。

観賞植物への影響

観賞植物もカベアナタカラダニの攻撃対象となります。

これらの害虫は特に温室内や室内植物に影響を与えやすく、美しい花や葉を食害します。

カベアナタカラダニの被害を受けた植物は、葉が黄色く変色したり、枯れたりすることがあります。

観賞植物がこうした問題に直面すると、その美観が損なわれるだけでなく、植物の健康状態自体が悪化します。

観賞用に大切に育てている植物が被害を受けることは、愛好家にとって非常にストレスとなります。

早期の発見と対応が求められる分野です。

ペットへの影響

ペットもカベアナタカラダニの被害を受けることがあります。

犬や猫などのペットがダニに刺されると、皮膚に炎症が起きたりかゆみが発生します。

一部のペットはアレルギー反応を起こすこともあり、これが悪化すると慢性的な皮膚病に発展する可能性もあります。

さらに、ペットが頻繁に体を掻くことで傷ができ、そこに二次感染が生じるリスクもあります。

飼い主としては、ペットの健康管理にも十分注意を払い、定期的なケアと予防策を講じることが大切です。

カベアナタカラダニの駆除方法

カベアナタカラダニは、家庭内における特定の場所に寄生しやすい小さなダニです。

このダニの駆除方法は、大きく分けてセルフ駆除と専門家による駆除の二つがあります。

それぞれの方法の詳細に関しては以下で説明していきます。

セルフ駆除

セルフ駆除は、自分自身でカベアナタカラダニを退治する方法です。

まず第一に重要なのは、被害が大きく拡大する前に発見することです。

カベアナタカラダニは湿気の多い場所や、温かくて暗い場所を好むため、そのような場所を重点的にチェックする必要があります。

セルフ駆除の具体的な手順としては、以下の通りです。

まず、ダニ用の殺虫スプレーを使用します。

これにより、即効性があります。

ただし、使用する際は換気を十分に行い、指定された用量を守ることが重要です。

次に、ダニが好む湿気を取り除くために、部屋の湿度管理を徹底します。

除湿機やエアコンを使って湿度を下げることが効果的です。

さらに、定期的な掃除も重要です。

特にカーペットや布製の家具、人が頻繁に座る場所などは、徹底的に掃除機をかけてください。

また、寝具やカーテンも可能であれば高温で洗濯します。

最後に、防虫シートや忌避剤を使用し、再発を予防します。

これらを効果的に使うことで、ダニの再侵入を防ぐことができます。

セルフ駆除は手間がかかるかもしれませんが、これらの対策を徹底的に行うことで効果的にカベアナタカラダニを駆除することができます。

専門家による駆除

セルフ駆除では不十分な場合や、広範囲にわたって被害が発生している場合には、専門家による駆除を依頼することが推奨されます。

専門家は、特殊な器具や薬剤を使用して、効率的かつ安全にダニを退治することが可能です。

専門家による駆除は、以下のステップで行われます。

まず、専門家が現地調査を行い、ダニの生息場所や発生原因を特定します。

この調査によって、どのような手法で駆除を行うべきかが判断されます。

次に、専用の薬剤や装置を用いて、ダニを効果的に退治します。

例えば、熱処理や冷凍処理などの物理的な方法や、化学薬剤を使用することで、ダニを完全に駆除します。

その後、再発防止のためのアドバイスが提供されます。

ダニの再発を防ぐための具体的な生活環境の改善策や、定期的な点検スケジュールが提示されることが一般的です。

専門家による駆除は、費用がかかることがデメリットですが、その分効果は絶大です。

特に、セルフ駆除が困難な場合や、アレルギー体質の方がいる家庭では、専門家による駆除を利用することが非常に有効です。

駆除後の再発防止方法

カベアナタカラダニの再発を防ぐためには、駆除後の適切な対策が重要です。

定期的な点検と監視、環境の改善、そして清掃と維持管理を徹底することで、ダニの再侵入を防ぐことができます。

また、住環境づくりもダニの発生を防ぐために重要な役割を果たします。

それぞれの方法について詳細を見ていきましょう。

定期的な点検と監視

駆除後の再発防止において、定期的な点検と監視は非常に重要です。

カベアナタカラダニが再び発生する前に早期に発見することで、被害を最小限に抑えることができます。

最低でも半年に一度は家中を確認し、特に湿気が多い場所や暖かい場所、暗い場所などダニが好む環境を重点的に点検します。

点検の際には、以下のポイントをチェックします。

カーペットやラグの裏側、特に家具の下や隅。

これらの場所はダニが隠れやすいため、丁寧に確認が必要です。

布製の家具や寝具。

特にシーツやカバー、クッションの裏側には注意が必要です。

湿気がこもりやすい場所、例えば浴室やキッチンのシンク周り。

ここにはカビが発生しやすく、それに伴ってダニも生息しやすくなります。

押入れやクローゼットの中。

これらの場所も湿気がこもりやすく、ダニが繁殖しやすいです。

また、専用のダニ捕りシートやトラップを使用して監視する方法も効果的です。

これにより、予兆が現れた場合にすぐ対策を講じることができます。

日常的にこれらの場所をチェックし、早期に問題を発見することで、再発を防ぐことができます。

環境改善策

カベアナタカラダニの再発を防ぐためには、住環境の改善が不可欠です。

まず、湿度管理が重要です。

ダニは湿気の多い環境を好むため、室内の湿度を50%以下に保つことが推奨されます。

これには、除湿機の使用や、定期的な換気が効果的です。

さらに、スリッパの定期的な洗濯や、床や家具の表面を清潔に保つことも重要なポイントです。

特に、畳やカーペット、布製のソファなどはダニが潜伏しやすいので、定期的に掃除機をかけることでダニの繁殖を抑えることができます。

掃除機を使用する際は、吸引力の高いものを選び、隅々までしっかりと掃除することが大切です。

また、温度もダニの生息に影響を与えるため、エアコンや暖房器具を使用して室温を適度に保ちます。

ダニは高温多湿の環境を好むため、夏場はエアコンを使用して湿度と温度を下げることが効果的です。

逆に冬場は暖房を使いすぎないよう注意し、適度な温度を保つよう心がけましょう。

駆除後の清掃と維持管理

カベアナタカラダニを駆除した後も、徹底的な清掃と維持管理が不可欠です。

特に、ダニが発生しやすい場所や、ダニ駆除後に残るアレルゲン(ダニの死骸や糞)を取り除くための対策を行うことが重要です。

まず、駆除後は徹底的な掃除を行います。

床、壁、家具の表面はもちろん、カーペットやラグ、布製品なども忘れずに掃除機をかけます。

特に、家具の隙間や裏側、カーペットの裏側などダニが潜みやすい場所には特に注意が必要です。

掃除機を使用する際は、フィルターを定期的に交換し、吸引力を維持するよう心がけましょう。

さらに、除湿も重要です。

湿気を取り除くために、除湿機やエアコンを使用することが効果的です。また、湿気がこもりやすい場所は換気を徹底し、湿度を50%以下に保つよう心がけましょう。

駆除後の清掃には、以下の手順を取り入れることが推奨されます。

まず、全体的な掃除を行います。

床や家具、カーペットの表面を丁寧に掃除します。

次に、布製品を洗濯します。

シーツやカーテン、クッションカバーなどは高温で洗濯することで、残留するダニやアレルゲンを除去します。

最後に、防虫シートやダニ捕りシートを設置し、再発防止のための対策を行います。

これらの手順を定期的に実施することで、カベアナタカラダニの再発を防ぎ、清潔な住環境を維持することができます。

再発防止のための住環境づくり

カベアナタカラダニの再発を防ぐためには、住環境の改善に力を入れることが重要です。

まず、部屋全体の清潔さを保つために、定期的な掃除を徹底しましょう。

特に、ダニが好む湿気が多い場所や、温かくて暗い場所は重点的にチェックし、掃除を行います。

また、湿度管理も欠かせません。

室内の湿度を50%以下に保つために、除湿機やエアコンを使用することが推奨されます。

湿度が高いとダニの繁殖が促進されるため、常に湿度を意識することが重要です。

さらに、生活習慣の見直しも再発防止に繋がります。

例えば、寝具やカーペットなどの布製品を定期的に洗濯し、高温で乾燥させることでダニの繁殖を防ぎます。

また、衣類や寝具はこまめに交換し、清潔を保つよう心がけましょう。

換気も重要なポイントです。

定期的に窓を開けて風を通すことで、湿気を逃がし、室内の空気を新鮮に保つことができます。

特に、キッチンやバスルームなど湿気がこもりやすい場所は、換気扇を積極的に使用することが効果的です。

まとめ

カベアナタカラダニは、その独特な生態と生活環を持ち、多くの人々にとって問題の種となっています。

これらのダニがどのように生活し、何が原因で発生するのか、そしてなぜ問題となるのかを理解することが重要です。

カベアナタカラダニによる被害は家屋や健康、農作物、観賞植物、ペットにまで及び、社会的な問題に発展することも少なくありません。

被害を最小限に抑えるためには、適切な駆除方法を選択し、駆除後も再発防止に努めることが求められます。

セルフ駆除と専門家による駆除の両方にメリットとデメリットがあり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

ご自身で駆除する自信がない方、カベアナタカラダニが生息していないか調べてほしい方、被害が出ていて今すぐ駆除してほしい方は、ぜひ808シティにご相談ください。

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

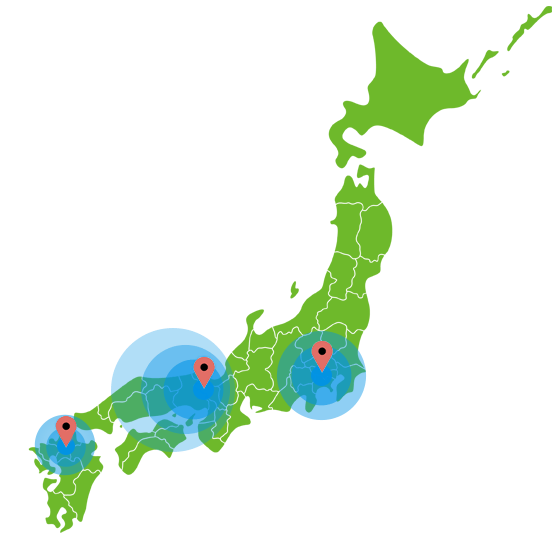

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00