アライグマは冬眠するのか!?驚きの生態を詳しく解説!|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

アライグマは冬眠するのか!?驚きの生態を詳しく解説!

アライグマといえば、かわいらしい見た目と器用な前足で知られる動物ですが、その生活や習性については意外と知られていないことも多いです。

特に冬になると「アライグマは冬眠するの?」と疑問に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。

実は、アライグマには冬を乗り切るための驚くべき生態が隠されているのです。

本記事では、アライグマの冬の過ごし方を中心に、知られざる生態について詳しく解説していきます。

あなたのアライグマへのイメージがきっと変わるはずです。

目次

アライグマは冬眠しない?|知られざる真実!

アライグマについて、「冬眠する」と思われている方も少なくありませんが、実際のところ彼らは冬眠をしません。

その代わりに「冬ごもり」と呼ばれる行動をとります。

冬ごもりとは、食料の少ない厳寒期を巣で休息しながら乗り切る行為であり、冬眠とは異なる特徴を持っています。

そんなアライグマの冬の生態や人々が抱える誤解について徹底解説します。

アライグマの生態と基本知識

アライグマは、北米を原産とする哺乳類で、巧みな手先と愛くるしい見た目から知られています。

雑食性であり、果物や昆虫、さらにはゴミの中の食べ物まで幅広く摂取する適応能力があります。

本来は夜行性の動物で、夜間に活動することが一般的です。

野生では森や川岸に生息していますが、人間社会にも進出し、都市部でもその姿が見られるようになりました。

彼らは非常に賢く、環境に順応する能力が高い一方で、この特性が問題を引き起こすことも少なくありません。

アライグマの冬眠にまつわる誤解

確かにアライグマが冬の間あまり姿を見せなくなることがありますが、これを「冬眠」と言うのは間違いです。

彼らは活発ではなくなるものの、完全な眠りの状態には入りません。

冬眠にまつわる誤解の背景には、アライグマが寒さを避けて過ごす生活パターンへの理解不足があると考えられます。

「アライグマは冬眠する」の根拠なき噂

アライグマが「冬眠する」と誤解される要因の一つとして、熊など他の哺乳類と混同されていることが挙げられます。

しかし、アライグマは真の冬眠生物ではなく、より軽い活動休止にとどまります。

一部の地域での例外的な行動やツテのない研究データが誤解を広めたとも言えるでしょう。

そのため、冬眠に関して語られる噂の大半は科学的な根拠に乏しいものです。

冬に頻繁に姿を見せない理由

寒冷地では、アライグマが冬の間巣穴で長い時間を過ごすのは寒さから身を守るためです。

このため、人々の目に触れる機会が減り、「冬眠している」と思われがちです。

しかし実際には、エネルギー消耗を抑えるために活動を制限しているだけで、時折外に出て食べ物を探すこともあります。

寒い季節には食べ物の確保が困難になるため、効率良く生き延びる策として採られる行動です。

冬ごもりと冬眠の違い

「冬ごもり」と「冬眠」は似ているように見えますが、大きな違いがあります。

冬眠は体温と新陳代謝が極端に低下する完全な生理的休止状態であり、春まで完全に目覚めることはありません。

一方、冬ごもりは通常の生活状態を保持しつつ、体力消耗を抑える軽度の休止行動です。

アライグマは体温を保ったまま巣の中で過ごすことが多く、冬眠と混同しないことが重要です。

人間社会でのアライグマの誤解と実態

都市部に暮らすアライグマは、その非凡な順応力ゆえにしばしば誤解されます。

「夜間に目立つから凶暴」「農作物を荒らす害獣」といった側面が語られる一方で、冬場になると「行方不明になる」動物として扱われます。

しかし、これは寒さを避けて巣穴にこもる彼らなりの生存戦略です。

都市内での食料探しや隠れる場所の利用、そして人間社会での本当の行動を知ることが、アライグマと共存するための鍵となるでしょう。

アライグマの食性と冬の生存対策

アライグマは食べ物を選ばないことでも知られており、こうした特徴が厳しい冬を乗り切る助けになっています。

都市部では残飯や家庭ごみも積極的に利用し、自然界では木の実や根、昆虫を食べてエネルギーを補充します。

こうした食性の多様性は、彼らの生存に欠かせない適応力であると言えるでしょう。

アライグマの食事の多様性と寒さ避けにおける巣の構造

特に冬季においては、アライグマの食性の多様性が重要な役割を果たします。

前述の通り、彼らは果実、昆虫、小動物、ごみなどの多様な食材を生かし、冬のエネルギー不足を補います。

また、巣の構造も生存の要です。

アライグマの巣は木の洞や廃屋の隙間といった静かで外敵に狙われにくい場所につくられ、寒さを効率的に遮る役割があります。

このような生態から、限られた条件下でも順応していくアライグマの生存力が伺えます。

アライグマの適応力が教えてくれること

アライグマは、自然界だけでなく都市環境にも適応する驚異的な能力を持っています。

彼らの生存戦略や柔軟性は、人間にとっても多くの学びを提供してくれるものです。

寒さや食糧不足といった環境の変化にも負けず、生存方法を柔軟に変化させるその姿は、困難を乗り越える術を私たちに示唆しているのではないでしょうか。

今後も、アライグマの生態から学べることは数多くあるでしょう。

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

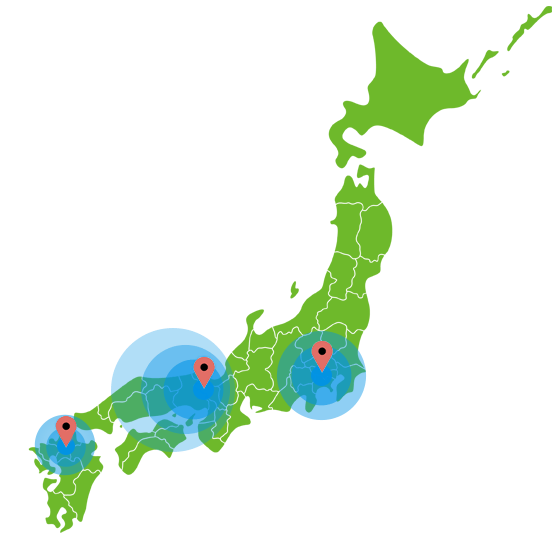

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00