カビを食べる害虫とは? | 駆除や被害予防の方法について|東京・神奈川・埼玉の害虫駆除や鳥獣対策は808シティ

お役立ちコラム

カビを食べる害虫とは? | 駆除や被害予防の方法について

数多くの種類が存在する害虫の中には、カビを食べるタイプも存在します。

特に高温多湿の時期にはカビが発生しやすいため、カビを栄養分とする害虫まで引き寄せてしまう可能性があります。

適切な対策を怠ると、部屋が害虫だらけになってしまうことにもなりかねません。

被害を防ぐためにも、カビを食べる害虫の生態や対策について知ることが大切です。

この記事では、カビを食べる害虫の種類・駆除方法・予防方法について分かりやすく解説します。

目次

カビを食べる害虫

カビを食べる主な害虫は、「チャタテムシ」と「コナダニ」です。

どちらも日常生活の中で遭遇する機会が多いため、効果的な対策を行なうためにも、しっかりと生態を理解しておきましょう。

チャタテムシ

「チャタテムシ」は、カビを食べる代表的な害虫です。

体色は淡黄色や淡褐色で、体長は1~3mm程度です。

ダニと思われることが多いですが、実はダニではありません。

室内でも湿度の高い場所を好んでおり、カビや乾燥した食品をエサとします。

人を刺したり、噛みついたりすることはありませんが、フンや死骸でアレルギー反応を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

コナダニ

「コナダニ」もカビを食べる害虫です。

体長が0.3~0.5mmほどの小型のダニで、高温多湿な環境を好むため、特に梅雨時に発生しやすいです。

体が白く柔らかいのが特徴で、短い足をもっています。

アミノ酸に寄生して増殖するため、小麦粉やパン粉に発生することが多いです。

例えば、ホットケーキミックスやお好み焼きミックスの袋を開封したままでいると、コナダニが出現しやすいため要注意です。

カビを食べる害虫の駆除方法

ここでは、カビを食べる害虫の駆除方法をご紹介します。

以下のような方法が効果的です。

燻煙タイプの殺虫剤を使用する

カビを食べる害虫を駆除するのにもっとも効果的な方法は、燻煙タイプの殺虫剤を使用することです。

燻煙タイプであれば、タンスの裏やベッドの下など部屋の隅々まで行き渡るため、漏れがなくなります。

しかし、一旦駆除してから2週間ほどで再び出現する可能性があるため、様子を見ながら適切なタイミングで駆除を行なうことが大切です。

キッチンでは通常の殺虫剤やアルコールを使用する

キッチンでは燻煙タイプは使用できないため、通常の殺虫剤やアルコールを使用するのが効果的です。

ただし、殺虫剤に含まれる成分の中には人体に有害なものもあるため、使用の際は十分に注意してください。

体に直接触れるマットレスや布団、食べ物を取り扱うキッチンでは殺虫剤の使用は控えるのが無難です。

体への安全性に十分注意しつつ、アルコールなどを使用して効果的に駆除を行ないましょう。

カビを食べる害虫による被害の予防方法

カビを食べる害虫による被害を防ぐには、効果的な予防策を講じることが重要です。

以下の3つの対策を行ない、しっかりと被害を予防しましょう。

小まめに掃除を行なう

カビを食べる害虫による被害を防ぐには、何よりもカビを発生させないことが大切です。

カビを発生させないためにも、小まめに掃除を行ないましょう。

小まめに掃除を行ない、室内を清潔な状態に保てば、エサとなるカビがなくなるため害虫も発生しなくなります。

また、食べかすなどカビ以外のエサが残っていないかもチェックし、部屋の隅々までしっかり掃除してくださいね。

室内の湿気を取り除く

湿気があるとカビが発生し害虫を呼び寄せてしまうため、室内の湿気を取り除くことが対策になります。

しっかりと駆除したつもりでも、室内の湿度が高いままだと、カビが生えて再び害虫が発生する可能性があるため注意が必要です。

除湿器を使用するなどして、室内の湿気をしっかり取り除きましょう。

小まめに換気を行なう

小まめに換気を行なうことで、室内の湿気を逃がすことができます。

家屋の中でも、特に北側の部屋は日当たりが悪く、湿気が溜まりやすいため、カビやカビを食べる害虫が発生しやすいです。

晴れた日に全ての窓を開けたり、換気扇を使用したりして、室内の空気を循環させましょう。

そうすることで室内に溜まった湿気を逃がし、カビが発生しにくい環境にすることができます。

まとめ

以上、カビを食べる害虫への対策について解説しました。

カビを食べる害虫への対策では、栄養源となるカビを発生させないことが重要です。

部屋にカビがある状態だと、いくら害虫駆除を行なっても、再び戻ってくる可能性が高いです。

小まめに掃除や換気を行ない、カビが発生しにくい環境を作ることで、害虫の被害を防いでくださいね。

もし自分では手に負えない場合は、信頼できるプロに依頼しましょう。

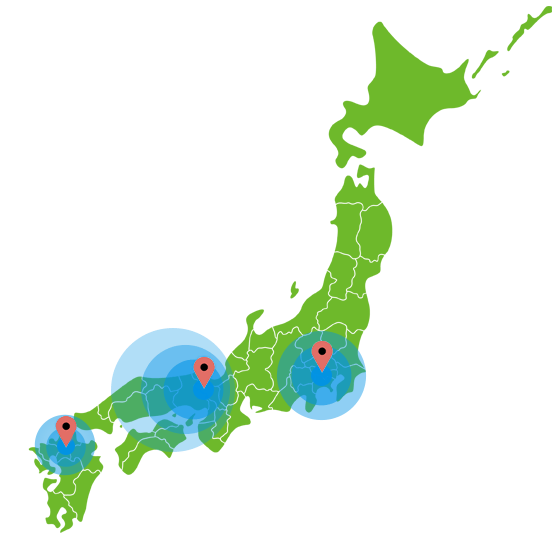

「808シティ株式会社」は、東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から大阪をはじめとした関西圏など広範囲で害虫駆除・鳥獣対策を行なっております。

弊社では事前調査を重視しており、被害の状況を正確に把握し効果的な対策を行ないます。

弊社代表は、プロの駆除業者向けの薬剤と資機材を販売していた経歴をもっており、その知識と情報は業界内でもトップクラスと自負しております。

弊社代表の指導のもと、各技術員がトップクラスの知識と技術でお客様の問題解決にあたります。

アフターフォローも万全で、作業後も定期的にお伺いいたします。

害虫被害でお悩みの方は弊社にお気軽にご相談ください。

808シティ株式会社 代表取締役社長

足立雅也

大手害虫駆除業者で様々な害虫駆除を体得し、その技術を競う全国大会で優勝実績を持つ。

現場で作業にとどまらず、関連する協会や学会の役員を務めるなど、業界活動にも意欲的で、数々の講義・講演を行っている。

関連記事

area対応エリア

東京・神奈川・埼玉を中心とした関東圏から、

大阪を中心とした関西圏など、広域にわたって対応しております。

どの地域の方も、まずはご相談ください。

関東圏

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨

関西圏

広島、岡山、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、三重、和歌山

九州圏

福岡、佐賀、大分、長崎

現地調査・無料見積のご依頼・ご相談

tel.03-6417-1153受付時間 9:00-18:00